Les Faits d'Armes, Ecrits, Récits

La Prise de Notre Dame de la GARDE

Par Roger AUDIBERT avec l’aimable autorisation de son fils.

©Tous droits de reproduction réservés.

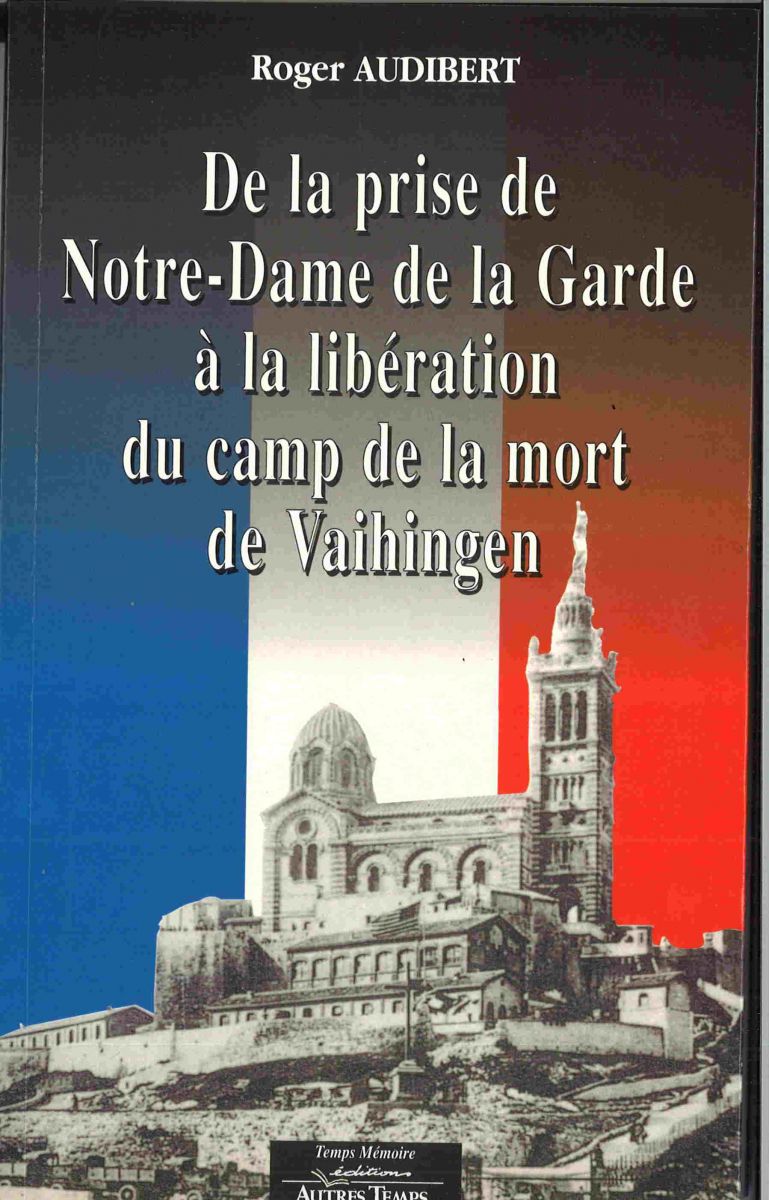

Récit des combats d’une section de fusiller–voltigeurs (1ere Compagnie du 7eme RTA) pendant la lutte pour la libération de Marseille du 23 au 28 août 1944. Cette section donna l’assaut et pris la basilique de Notre Dame de la Garde le 25 août 1944 à 16h.

Extraits de son livre

PRÉAMBULE

Ce récit est celui des combats menés par la 3e section de fusiliers-voltigeurs, (de la 1 ère compagnie du 1er bataillon, du 7e régiment de tirailleurs algériens), que je commandais en tant qu'aspirant Audibert, pendant les combats de la libération de Marseille. Cette section, par le fait des ordres reçus et du hasard des choses, se vit échoir deux missions (qui furent autant de privilèges) au cours desquelles elle eut à mener deux actions singulières :

a) la pénétration : de Saint-Julien, jusqu'au milieu de la Canebière, la 3e section Audibert, suivie de la 1è`° section Martini, ouvrit la route...

b) l'assaut contre la basilique de Notre-Dame de la Garde tenue par les Allemands, d'où ils réglaient leurs tirs d'artillerie sur nos troupes, et pouvaient observer tous nos mouvements.

Des extraits de ce récit ont été publiés par la presse à différentes reprises. Je les ai, au cours de conférences, présentés et commentés devant des auditoires militaires.

Par ailleurs, la lecture de différentes interprétations de ces faits, où « l'invention et la fantaisie » se disputent la palme, m'a incité à utiliser le temps que ma retraite me donne pour publier ces « péripéties » de jeunesse, dans le seul but de faire œuvre de vérité et de santé publique.

C'est dans le même esprit de recherche de la vérité que le colonel Pichavant, commandeur de la légion d'honneur, qui commandait la 1è" compagnie du 7eR.T.A., au moment des faits, déclare : « Pendant qu'Audibert se démenait dans les jardins de l'Evêché, pour atteindre une position susceptible de lui donner une base de départ pour l'attaque finale, je m'occupais à réorganiser les liaisons à l'intérieur de la compagnie, et surtout j'observais à la jumelle la basilique et ses abords. Après un feu intense (Mitrailleuses et 88 Allemand, mitrailleuses du char Jourdan, F.M. de mes sections et même tirs individuels) et après le déclenchement prématuré des lance-flammes à mise à feu électrique, sentant une soudaine accalmie et voulant en profiter immédiatement, j'ai ordonné à Audibert, de donner l'assaut, en passant par la montée de l'Oratoire.

Cette action a été menée très rapidement par le chef de section, accompagné du seul aspirant Ripoll, commandant la section d'appui de la compagnie.

L'assaut s'est déroulé comme le décrit l'aspirant Audibert, sous mes yeux et ceux de nombreux gradés et tirailleurs de la compagnie et l'équipage du char Jourdan. Après la prise de la « caserne » de la basilique, pendant qu'Audibert rassemblait les prisonniers, Ripoll « nettoyait » la tour et, aidé de Monseigneur Borel, du sergent-chef Duval et du maréchal des logis-chef, responsable du char « Jourdan », hissait le drapeau tricolore. Ce geste, repéré aussitôt par la population, fut acclamé par toute la ville.

Sans vouloir alimenter une polémique, je suis obligé de déclarer qu'au moment de cette action décisive, je n'ai vu aucun civil devancer ou accompagner la section Audibert. En revanche, je confirme le rôle qu'ont joué deux F.F.I. :

· M. Pinto, qui devait être tué à mes côtés dans la rue Vauvenargues,

· M. Scorza, qui devait être blessé en m'accompagnant dans la montée de l'Oratoire.

Tous deux ont été cités. Personne d'autre ne m'a demandé la reconnaissance du rôle joué par lui, à la prise de Notre-Dame, le 25 août 1944. »

De plus, les 9 et 10 septembre 1978, l'amicale des anciens du 7. R.T.A., regroupant plusieurs centaines de survivants, s'est réunie à Aubagne, dans le grand amphithéâtre de la Légion étrangère, en présence de :

- Monsieur le député Comiti, ancien ministre ;

- Monsieur le général Bourgue, gouverneur de la place de Marseille.

- Des autorités civiles, religieuses et militaires.

· De nombreux généraux parmi lesquels les généraux armée Allard Jacques et Clave Philippe, lequel sera l'âme et la cheville ouvrière de l'érection à-Bordeaux en 1985, du monument à la gloire et au souvenir du général de Monsabert.

· Le général de C.A. Baillif, les généraux Breil, Schmitt, Botella et de nombreux autres, ainsi que plus de cent officiers supérieurs.

· Les colonels Pichavant, André, Lapouge et vingt autres, anciens du 7. de l'époque concernée, et trois cents de mes camarades de combat.

J'ai rencontré plus tard, le colonel Maestrali François, commandeur de la Légion d'honneur, qui était le 25 août 44, le sous-officier adjoint de la section Ripoll. Il a participé à ce titre, à tous nos combats, dans Marseille, puis en France.

Que l'on m'excuse de ne pouvoir citer tout le monde.

Après l'allocution de bienvenue prononcée par le délégué local et l'exposé du général Schmitt, sur l'ensemble des combats menés par le 7. R.T.A., afin de libérer Marseille aux moindres frais pour la population civile, j'eus l'honneur d'exposer, avec beaucoup d'émotion, le récit que vous allez lire.

SAINT JULIEN

Le 1" bataillon du 7. R.T.A. poursuit pendant la journée du 22 août 1944 son avance vers le cœur de Marseille. Pour ne rien cacher, son objectif final est le Vieux-Port.

Venant d'Italie, débarqué sur une plage de St-Tropez le 16 août au matin, voilà déjà, en six jours, pas mal de chemin parcouru par le régiment. Au passage, un grand merci et un chaleureux coup de chapeau aux courageux chauffeurs de camions de bauxite qui, en pleine nuit, méprisant le danger, nous ont transportés de Collobrières (mon village natal) au Camp, par Pierrefeu, Méounes et Signes.

Du Camp, à pied, nous avons atteint Aubagne. Maintenant nous forçons l'entrée de Marseille.

L'itinéraire emprunté, la petite route qui joint Aubagne à Saint-Julien par la Valentine, ne constitue tout de même pas, par les temps qui courent, une croisière de tout repos.

Au départ, la 1ère compagnie, celle à laquelle appartient ma section, est en queue du bataillon. Tous les jours, on alterne l'ordre de marche des compagnies, et dans les compagnies celui des sections pour répartir, autant que faire se peut, les risques.

Au fur et à mesure que se poursuit la progression, les unités de tête sont « distribuées » à droite ou à gauche de l'axe de marche, suivant l'endroit où l'ennemi s'est manifesté.

Les habitants, jeunes et vieux, hommes et femmes, quelques F.F.I. aussi, indiquent les points de résistance.

Ils ont eu le temps de longuement les observer « mine de rien », depuis des semaines ou des mois. Leurs renseignements forts précieux ont été l'un des éléments moteurs, essentiels au coup de poker qui va se jouer.

Suivant le cas, c'est une compagnie de F.V. ou une section (45 hommes) qui déboite et va livrer son combat singulier, afin de maintenir dégagé le fil ténu de notre petite route, sur laquelle se presse cette force neuve qui, d'obstacle en traquenard, roule vers la grande cité phocéenne; blottie en contrebas, pour la délivrer. C'est le poison qui se glisse sournoisement dans la force allemande. Ce régiment qui, de trois côtés, par chacun de ses bataillons (Il ne R. T. A. La Gavotte, La Viste ; III/ 7° R.T.A. La Rose, Gare du Canet) s'insinue au milieu des quinze mille hommes du général Schaefer, paralysera cette grande unité, un peu comme la vipère se glisse au jarret du taureau et y plante ses crocs.

La bataille de Toulon, qui capte au même moment le gros de nos forces, incitera nos chefs à prendre des risques énormes, pour investir simultanément la grande agglomération marseillaise.

Le coup de poker-est simple : il faut avancer sans cesse, pénétrer au plus vite dans le centre avant que l'ennemi, réalisant la faiblesse de nos moyens, n'attaque en force nos misérables tentatives et n'y mette fin.

Le culot paie parce qu'il est poussé à fond. Progresser vite est une nécessité vitale. La seule façon d'y parvenir, pour nous, est de dégager notre chemin, nous battre sur ses bords, afin que d'autres, sans cesse, avancent.

Le spectacle offert par cette banlieue est typiquement marseillais, étonnant, hors du commun.

Il sera dit que rien ne se fera ici, même dans la guerre, comme partout ailleurs.

Le cadre est constitué par ce ruban goudronné, promu à la fonction de cordon ombilical, frappé du lourd soleil aoûtien, embaumé par toutes les senteurs des collines provençales, coloré sur sa frange par la foule du pays, bourdonnante et agitée, mouvante et émouvante.

Trop longtemps comprimées par l'occupation et ses drames, les valeurs élémentaires qui font l'homme renaissent sur notre passage. Aujourd'hui, le couvercle saute. L'esprit se libère.

Les cris, les rires, les chants s'essaient à vouloir couvrir le bruit sourd des obus qui éclatent au loin, ou celui, sec et brutal, d'une rafale proche.

Comment amener à un minimum de prudence ce peuple incroyable, qui insulte l’ennemi et la guerre, simplement en leur riant au nez.

Quatre ans de privations, d'humiliations et de misères volent en éclats.

Le courage et la peur sont des choses communicatives. J'apprends que l'insouciance l'est aussi.

Quel réconfort et quelle récompense pour nous qui, depuis les campagnes de Tunisie et d'Italie, espérions jouer un jour, sur le sol du pays, ce rôle libérateur.

Quelle force nous insuffle le clair regard de cette aïeule qui, pour ne rien manquer, a tiré sa chaise au bord de la route, au premier rang, et regarde passer tous ces hommes, ses petits-fils par la pensée, qui pour elle (et pour les autres) vont au combat, afin que personne « ne lui pompe l'air ».

Les gosses découvrent, eux, une chose dont ils avaient perdu le goût ou le souvenir : la fête. Ceux qui ont huit ou neuf ans en avaient quatre lorsque, sur la place du village, s'éteignirent les derniers flonflons de la dernière fête.

Depuis, ils ont eu le temps d'oublier. Il n'y eut jusqu'à ce jour aucun recommencement.

Courant le long de la colonne, ils en sont la parure et la pureté. Pour eux aussi la marmite a sauté. Ce soir, nous voulons qu'ils puissent faire de beaux rêves, derrière notre abri.

Réfléchissons un peu. La guerre à Marseille ? La plus formidable galéjade depuis des siècles. Et pourtant...

Pardonné d'avance parce qu'involontaire, un petit drame se joue sournoisement, en catimini, le long de la colonne. Tout le monde a sorti et disposé au bord de la route tout ce qui se boit. De l'eau mais surtout (n'est-ce pas un jour unique ?) du vin de toutes couleurs, et même de l'alcool du pays. « Un coup de blanche, petit ». En août, à Marseille, à 16 heures, l'alambic humain a vite fait à ce régime de se trouver en surchauffe, surtout s'il n'est pas rodé.

En remontant le long de ma section, pour donner quelques conseils de prudence et de sobriété à des hommes qui, pour l'immense majorité, n'ont jamais bu une goutte de vin de leur vie, je m'aperçois avec stupeur que je ne commande plus les mêmes tirailleurs. Sur leur visage, soudain rubicond et couperosé, des rougeurs insolites tentent de colorer une peau de parchemin qui cède par plaques, comme à regret, mais qui cède.

Les yeux flamboient. Les plus placides sont devenus volubiles, les plus calmes excités et nerveux. S'il y a un côté comique à cela, j'y penserai plus tard.

La marche s'est accélérée. Je sens qu'un ressort terrible s'est follement bandé. Il est temps de faire se ressaisir les esprits. Heureusement que l'on se connaît bien, et qu'à travers l'euphorie du moment, la vieille discipline de ces régiments de fer joue automatiquement. D'ailleurs, l'exutoire n'est plus loin.

Les unités qui me précédaient ont été engagées. La foule a disparu. Derrière moi, ça ne suit pas. C'est ainsi qu'en marche d'approche, livrés à notre seule initiative, nous abordons les premières maisons de Saint-Julien.

Les rues sont vides et nues, la place centrale désertée. Je pousse un hurlement. Toute la section se plaque au sol le doigt sur la détente. Après quelques années de combat, on renifle l'Allemand comme le chien de chasse décèle le lapin.

Pendant que les sous-officiers vérifient une dernière fois bazooka, grenades anti-char, chargeurs, deux F.F.I., sortis de je ne sais où, s'approchent et confirment nos doutes. Un détachement allemand est retranché à deux cents mètres de la place centrale, au nord de Saint-Julien. Force : deux sections environ. Je leur demande de me conduire au contact puis de revenir pour dire à l'unité suivante, lorsqu'elle atteindra le village, qu'il y a du Boche sur la droite, et qu'une section s'en occupe.

Dès ce moment-là, chacun, chaque homme, commence à se transformer en bête. C'est le prix de la vie ou une rançon supplémentaire payée à la mort. Dieu, le hasard, la chance, choisiront.

Toi, qui traverses la place de ton village de Saint-Julien, pense à ceux qui sont volontairement, lucidement, devenus des animaux, pour que tu demeures un homme.

Avec mon sous-officier adjoint, le sergent Contamin, jeune homme de haute vertu, au courage de fer, qui sera grièvement blessé dans deux jours, et les deux F.F.I. nous partons reconnaître les lieux ou va se dérouler notre premier combat, sur le sol de France. La section suit. Rapidement nous sortons du village et découvrons la garrigue, qui commence derrière un petit vallon. Sur la droite, une bâtisse (espèce de château campagnard).

Un coup de jumelles : dans la garrigue, assez mal camouflés, les Boches. À mi-hauteur, traversant la colline, un haut grillage de clôture, plutôt gênant pour nous.

Ordre : « Les trois F.M. en batterie, à l'endroit où nous sommes, nous appuierons pendant l'assaut, en tirant par-dessus nos têtes.

Les groupes de combat dans la coulée, homme par homme »

Je donne les emplacements de chaque groupe et le mouvement commence. En courant et en zigzaguant, les voltigeurs dévalent.

L’ennemi qui ne voit qu'un homme à la fois, hésite à dévoiler ses emplacements, en tirant sur un aussi faible objectif.

J'ai à peine gagné le centre du dispositif, la moitié de la section étant encore en arrière, qu'un feu violent d'armes individuelles s'allume de toutes parts. Mes trois F.M., bien parés, ripostent, tirent chargeur sur chargeur. D'un coup, sans ordre, sans que je puisse encore l'expliquer, tout le monde, en hurlant, a bondi en avant et tire en courant. Ce qui suit est indescriptible.

Le groupe de gauche contourne le grillage. Le reste de la section l'a rejoint. D'autres, à droite, trouvent une brèche et l'assaut continu. Ceux des Allemands qui le peuvent sortent des trous et détalent. Brusquement, l'un d'eux émerge à une dizaine de mètres, devant le petit groupe où je me trouve, tandis que nous nous affairons à changer de chargeurs. J'arrache son fusil à grenades antichars des mains de Touati, qui me suit toujours, sans jamais tirer, de façon à ce que je puisse faire face à tout moment à un blindé léger ennemi qui se présenterait inopinément. La grenade est propulsée d'un petit tromblon fixé au bout du fusil, par une cartouche spéciale, sans balle.

Le char qui vous hache dans une rue est et restera ma constante hantise, d'où cette précaution.

L'arme sous le bras, j'ajuste le Fridolin à la volée, lequel a le tort de courir en droite ligne, et je tire. La grenade atteindra l’homme en plein dos, le fera voler en avant, en deux morceaux distincts. Toute la section pousse un cri terrible.

Il y a des performances malheureuses dans tous les domaines.

La guerre n’y échappe pas. Cet acte glacera les derniers défenseurs, dont beaucoup ont vu la scène. Ceux qui ne fuient pas, agitent les bras hors des trous. C'est le dernier recours. J'interviens énergiquement, gueule un grand coup, et on les ramasse, ainsi que deux ou trois que nous avions dépassés. Jeunes et terrorisés, ces Allemands inexpérimentés n'ont rien à voir avec les vétérans de Tunisie ou d'Italie. Un assaut pareil, chacun le ressent, c'est toujours mourir un peu, même si l'on s'en sort. À la guerre les sentiments se dissolvent insidieusement. Malheur à celui qui ne sait pas les retrouver un jour.

Pendant qu'un groupe ratisse et se met en protection au-dessus de nous, tout le monde s'occupe des blessés. Les paquets de pansements font leur office, les garrots aussi. Le calme revient dans les esprits. L'habitude et la réalité reprennent le dessus. Le jour baisse. On commence à se diriger vers le village, lorsqu'un des huit prisonniers valides vient me dire qu'il existe près d'ici une infirmerie qui contient d'assez nombreux Allemands blessés. J’hésite un peu, puis le fais passer devant, et accompagné de trois ou quatre hommes j'aborde, avec précaution, une cahute isolée. Un coup de pied dans la porte, et une bouffée nauséabonde me coupe le souffle. J'entre, méfiant, dans cette antichambre de la mort.

Je viens de découvrir l'un des cauchemars de la guerre, bon à marquer le souvenir, à s'incruster dans l'esprit, le tarauder, et pousser un peu plus loin la limite record de l'absurde, laquelle sera un peu plus tard dépassée encore, hélas !

Face à moi, sur des maquettes de bois superposées, à trois étages, style préfiguré de ce que nous trouverons plus tard dans les camps de déportation, gisent, je les compte des yeux, douze soldats allemands, dont beaucoup très jeunes ressemblent à des enfants. C'est le silence total.

Chacun a accroché son regard au mien. Je les sens soupeser ce qu'ils peuvent espérer ou craindre. Tous leurs yeux me regardent et je les regarde tous. L'odeur putride me pousse à considérer leurs blessures. Pour la plupart, atteints de chevrotines, les sillons mal couverts par les sommaires paquets de pansements exhalent leur horreur. J'ai l'impression que dans cet antre surchauffé ils sont tous en train de mourir.

Un infirmier valide, qui a bien mis en évidence son brassard à Croix rouge, se tient près d'une ouverture. De là, il a dû suivre le combat. Peut-être l'a-t-il commenté ? Accrochés par les F.F.I. locaux, les blessés n'ont pas été évacués à temps. Preuve que le commandement allemand est surpris, dépassé. Le spectacle est si pénible qu'un instant l'idée me vient... d'en finir. Qu'ont-ils à espérer de moi ? Ils sont en France, chez moi. Hôtes indésirables, j'ai le droit... Le droit ? Quel droit ? Toutes ces pensées volent confusément dans ma tête. Deux grenades... et...

Mais cette misère me regarde, me scrute, me fouille. La fièvre lui donne des yeux trop grands. Obstinément, fixement, patiemment, toute la force restante vient alimenter cette faible flamme. Elle n'éclaire qu'une chose : la vanité, la vanité de tout. Personne ne parlera. Blessés, désarmés, ils ne peuvent plus rien.

Cloués à leur grabat, ils ont dû, pendant le combat, être glacés d'horreur. L'horreur de mes sordides pensées me désarme aussi. Je laisse un groupe de protection, avec eux, avec ordre d'attendre l'évacuation. Triste préfiguration de ce qui nous attend : demain, dans huit jours... France, tu nous coûtes cher.

Nous retournons rejoindre la section, et débouchons sur la place centrale, la tête bourdonnante, l'esprit meurtri.

C'est la kermesse et tout son joyeux folklore. Tout le village est là.

Le P.C. du bataillon occupe le bon endroit, le bistrot. Je me présente et rends compte en quelques mots, en insistant sur la présence rapprochée d'une unité allemande, diminuée et fuyant certes, mais non moins réelle. Le moment est à l'optimisme. On me tape sur l'épaule, on m'écoute à peine. Les prisonniers rejoignent un autre contingent, dans un coin de la place. Ma section va prendre ses cantonnements, au sein de la compagnie retrouvée. Je recommande à tous de dormir habillés, comme d'habitude, l'arme à portée de la main, prêts à se battre. J’appréhende un retour allemand. Les FFI me conduisent auprès d'une ambulancière de la Croix rouge, (nos ambulances n'ont pu nous rejoindre) qui, la nuit venue en plusieurs voyages, avec un cran admirable, évacuera tous les blessés allemands vers un hôpital marseillais situé dans leur zone. Le médecin du bataillon s'occupe des miens.

Dans le brouhaha intense qui anime la place, un homme jeune, de trente ans environ, officier de réserve, m'attrape par le bras et me demande de lui faire le plaisir de venir dîner avec sa famille et lui-même. J'objecte ma crasse et ma fatigue. Rien n'y fait, et il m'entraîne chez lui. Mis en présence de la quiétude familiale, du babillement des enfants, des prévenances de tous, je ne puis m'empêcher d'évoquer mentalement le résumé ce ce que fut ma journée. Je trouve ici la justification de nos combats, et ainsi que j'aurais pu le faire si je venais de descendre de mon train de banlieue, je prends part à la conversation et leur parle de tous les sujets brûlants du moment, de tout ce qu'ils veulent savoir sur nous. Le choix est facile.

Connaissant mieux que personne la situation autour de Saint-Julien, j'ai expliqué à mes hôtes que je ne pouvais dormir qu'habillé. Ces braves gens n'en tiennent pas moins à mettre de beaux draps blancs, et c'est avec l'appréhension que vous devinez que je glisserai au milieu d'eux mes souliers, ma crasse, ma fatigue et mes pensées. La nuit sera sereine...

Le lendemain à cinq heures du matin, tout le bataillon rassemblé est prêt à repartir vers son objectif : le Vieux-Port. 1ère compagnie en tête.

Mais dirait Kipling : ceci est une autre histoire.

Réflexions sur l'entrée de nos troupes dans Marseille, un certain 23 août 44 :

De la chicaya née entre nos grands chefs sur l'opportunité d'activer ou de ralentir la pénétration de nos troupes dans Marseille, les deux sections qui ouvrirent la route entre St-Julien et la Canebière, celle de l'adjudant-chef Martini et la mienne, ne se posèrent aucun préalable tactique, pas plus qu'elles n'eurent à souffrir d'un état d'âme particulier.

Avec l'accord du lieutenant Pichavant sans autre soucis d'avancer, elles foncèrent à tout va vers leur objectif : Le Vieux-Port.

Saisir par surprise l'ennemi à la gorge, désorganiser son dispositif dès le premier jour, atteindre profondément son moral, limiter au maximum la durée des hostilités, tels furent les résultats majeurs obtenus par l'entrée inattendue, ce 23 août 1944, du 1« bataillon du 7° R. T. A., dans le centre de Marseille. Jugez vous-même. Les deux sections de tête arrivent aux Réformés avant 7 h. Deux heures après, à 9 h, arrive le reste de la 1ere compagnie, suivie de tout le 1erbataillon. Notre chef vénéré le général de Monsabert et son E.M., débouchent peu après. Les chars du 2° cuirassiers apporteront leur appui à partir de 11 h. Ces cinq à six kilomètres avalés dare-dare... survolés, malgré tous les risques encourus, sont restés dans le cœur de chacun des quatre-vingts hommes comme le souvenir d'une farce « kolossale» réussie. Si d'aventure cette échappée avait mal tourné, si nous avions été anéantis dans une solide embuscade, alors les augures... ceux qui, sans honte, écrivent l'Histoire à leur façon, quarante ou cinquante ans après les faits, l'air docte, la mine méditative,1' esprit bosselé par l'effort de réflexion, auraient dit : « Ils sont allés trop vite, fallait pas, croyaient au Père Noël, et sont tombés sur un os ». En fait, nous croyions en la Bonne Mère et avons apporté l'os aux Allemands : tout le 1er bataillon du 7.R. T.A.

Les témoins réels de ces faits auront tous, ou peu s'en faut, disparu dans une dizaine d'années. Voilà pourquoi j'ai multiplié les témoignages. Que Dieu fasse que cet ouvrage, reflet de témoignages incontestés parce que vécus, puis utilisant les écrits au jour le jour, continue d'attester en toute simplicité, après notre mort, la simple vérité.

Arrivés aux Réformés, si vite, sans heurts, chacun se sentait heureux. Nous avions risqué, nous avions gagné. Nous étions en haut de la Canebière et l'objectif du bataillon, le Vieux-Port, juste au bas de la célèbre avenue. Devant cette vue-perspective magnifique, nous oublions un moment notre isolement, notre solitude. Nous sommes heureux, grâce à l'ignorance où nous sommes, de ce que sera l’instant qui suit. Je suis heureux d’être au plus près de ma mère, qui à Aix m'attend depuis des années. Nous sachant repérés, signalés, j'ai decidé de nous payer le luxe et le culot d'avancer encore, sans attendre les autres, pour essayer d'atteindre le Vieux-Port, lequel en face nous fait des clins d'œil complice. Impossible de résister... On ira mais un peu plus tard. Après nous être mis en garde, je donne tranquillement l'ordre de casser la croûte, ce qui en fit sourire plus d'un.

Après tout, ce défi, en valait bien un autre.

Ainsi se bâtit l'amitié, ainsi se forgent les certitudes et ainsi va la vie.

La Canebière

La Porte d'Aix

Le 23 août 1944, sur la petite place de Saint-Julien, point extrême atteint la veille, l'état-major du bataillon, coiffé par le colonel Chapuis, discute, dans le jour naissant, avec quelques responsables F.F.I. L'un d'eux déclare que Marseille compte sept à huit cents hommes organisés, armés, encadrés. Ce sont ceux-là, aidés par pas mal d'autres, qui ont déjà engagé depuis le21 avec les forces de Schaefer, qui occupent Marseille et sa banlieue, des combats sporadiques du type embuscade, extrêmement violents. Les blessés découverts la veille en portaient les terribles stigmates. Le général allemand dispose de la 244e division, installée sur les axes de pénétration périphériques (10.000 hommes environ) et de la garnison de Marseille, à base de Kriegsmarine (6.000 hommes environ).

La ville est divisée par eux en deux secteurs de défense situés de part et d'autre d'une ligne Vieux-Port - La Canebière - Saint-Julien.

Sans le savoir notre bataillon, en suivant exactement cet axe,va ajouter, en coupant en deux le dispositif allemand, un peu plus de confusion dans son organisation essentiellement tournée vers la mer, pour juguler un possible débarquement. Or, nous, en bons tirailleurs, nous arrivons par derrière. « Honni soit, qui mal y pense ».

Pour résumer la situation, les F.F.I. marseillais, passés à l'action directe depuis deux jours, craignent la réaction massive des Allemands et aspirent vivement à nous voir pénétrer au plus profond de la ville, et ceci le plus tôt possible. Par ailleurs, au point où nous en sommes, compte tenu des risques déjà pris par tout le monde, F.F.I. et troupes de débarquement, autant aller jusqu'au bout.

Si nous connaissons en gros l'effectif de l'ennemi, lui, par contre ne sait rien du nôtre. Le général Monsabert, patron de la 3e D.I.A., malgré les ordres de prudence donnés par le général de Lattre de Tassigny qui commande l'armée, ferme les yeux et favorise un mouvement en avant, lequel, j'en ai la preuve, échappe partiellement au commandement. Ceux de tête foncent, et le reste suit.

Dès notre départ de Saint-Julien, la compagnie se trouve en tête de colonne, et est rejointe à mi-parcours par quelques blindés qui, pendant qu'ils marchent de concert avec nous, nous permettent une progression très rapide. Entre Saint-Julien et les Réformés, l'avance des deux sections de tête se fait si vite que nous perdons le contact avec le P.C. de la compagnie et menons notre affaire nous-mêmes, jusqu'à la Canebière. Pour des raisons de commandement, les blindés font demi-tour, au moment où nous pénétrons dans les premières' artères extérieures au centre de Marseille. La marche en avant demeure soutenue. Ainsi de Saint-Julien aux Réformés, il n'y a aucun accrochage ni arrêt prolongé. Je débouche en tête de colonne entre 6 heures et 7 heures du matin, contrairement à tout ce qui a été écrit jusqu'ici où il est question de 9 heures. Devant nous, dans sa majestueuse solitude, l'incroyable Canebière. Pas âme qui vive. Silence total. Le calme avant l'orage. Longuement, j'observe cette vue familière d'une ville que je connais bien.

L'objectif à atteindre : le Vieux-Port. Seule la Canebière dans sa longueur nous en sépare. Alors que je viens de faire six ou sept kilomètres au pas de charge, il faudra attendre le 28 août, jour de la fin des combats de Marseille par reddition des Allemands, pour l'atteindre.

Un peu surpris de me trouver là, loin en avant du bataillon, sans liaison, sans même savoir si, comme les chars qui ont fait demi-tour, le bataillon n'a pas reçu l'ordre, sinon de retourner à Saint-Julien, du moins de stopper.

Heureusement que j'ignorais qu'il y avait dix-sept mille Allemands dans Marseille et autour!

J'appelle l'adjudant-chef Martini qui m'a suivi pas à pas avec sa section, lui donne ordre de se mettre en garde, côté gauche de la Canebière, et... de faire casser la croûte à sa section. J'applique les mêmes ordres à la mienne, étalée, côté droit de la Canebière en regardant la mer, et sous la protection des fusils-mitrailleurs... nous cassons la croûte. Nous marchons depuis 5 h, il doit être 6 h 30. Devant nous, une belle esplanade : les Allées de Meilhan. Un coup de jumelles sur le fort Saint-Nicolas, ne révèle rien. La Canebière... un désert. Et pourtant : de l'hôtel Beauvau, du blockhaus situé au bas de la Canebière à quelques mètres de l'eau, du bâtiment des Messageries, côté droit de la Canebière, et du fort Saint-Nicolas, on ne nous quitte pas des yeux. Silence épais, inquiétant.

D'un coup, un bruit de pas qui descend un escalier et se dirige vers la porte devant laquelle nous sommes. Je dis en arabe de ne pas tirer. La porte s'ouvre, et oh ! Misère, au lieu du Feldwebel en rupture de ban qui quitte une belle, c'est une fort jolie fille qui apparaît, muette de stupeur, qui nous dévisage et s'écrie : « des Français ». Elle se jette sur un tirailleur, qui en lâche son fusil et l'embrasse. Que n'ai-je été plus près !

Effusions terminées, je lui demande sans rire si elle croit qu'il y a des Allemands dans Marseille, ou s'ils sont déjà partis.

Elle sourit et me dit qu'ils sont en bas de la Canebière, hôtel Beauvau, me montre le petit blockhaus que je n'avais pas vu, m'indique qu'ils sont nombreux : à la poste Colbert, à la gare, et aux forts Saint-Nicolas et Saint-Jean, à la Joliette, etc. De plus, ils font des patrouilles d'une trentaine d'hommes environ. Puis elle nous souhaite bonne chance et part en courant vers l'avenue qui conduit à la gare. Interloqué, je n'ai pas l'idée de la rappeler, pour savoir qui elle est. Par ailleurs, les Allemands qui nous voient circuler depuis une demi-heure entre l'église des Réformés et les allées de Meilhan savent notre présence. Je prends la décision de ne pas attendre et d'avancer. Au point où nous en sommes.

Ordre : à gauche, la section Martini, colonne par un. Un homme par couloir. À droite, ma section en triangle, un groupe en tête, appuiera à droite pour ne plus être vue. C'est ainsi que nous faisons une entrée très remarquée dans une des rues trèschaudes de la ville, parallèle à la Canebière, qui commence à l’Avenue de la gare (boulevard Dugommier).

À ce moment, Martini qui a atteint le carrefour Canebière-Cours Belsunce provoque le tir brutal des mitrailleuses de DCA du fort Saint-Nicolas. Les balles grêlent partout. Les fils de tramways et autres, cassés, tombent sur le sol. Je débouche cours Belsunce, mets un fusil-mitrailleur en batterie, et fais ouvrir le feu sur les Allemands qui musardent autour de la poste. Je tiens ce coin, Martini le côté gauche de la Canebière. À notre grand soulagement, la compagnie arrive vers 9 h (soit deux heures après les deux sections de tête), suivie par tout le 1er bataillon du 7e R.T.A. Nous avons pris contact sans perte. Les premières victimes sont allemandes.

Le lieutenant Pichavant, qui commande la compagnie, prend dès lors l'affaire en mains, et installe son P.C. au rez-de-chaussée d'un hôtel, à l'intersection de la Canebière et de la rue des Feuillants.

A partir de cet instant, et jusqu'au 27 à 17 h où se rendit la garnison du fort Saint-Nicolas, traverser la Canebière de jour équivaudra à risquer sa peau.

Les renseignements donnés par les F.F.I., parfaitement exacts, situent les résistances ainsi qu'il suit, pour l'ensemble de notre secteur :

· L'Allemand ne circule pratiquement plus en ville, sauf en force.

· Il tient : la poste Colbert (les deux bâtiments), le Vieux‑ Port, la gare Saint-Charles, des blockhaus au croisement boulevard des Dames-Rue de la République.

· Les F.F.I. tiennent : le pavé, la gendarmerie située sur la place de la Porte d'Aix, côté gauche en montant.

Vers les 14 heures, le lieutenant Pichavant me donne l'ordre d'aller à la Porte d'Aix, d'en occuper, conjointement avec les F.F.I., la gendarmerie, de m'y enfermer en interdisant par des tirs toute circulation ennemie sur cette place, carrefour essentiel, notamment les liaisons entre la gare et la rue de la République, tenue par les Allemands.

Par de petites ruelles, constamment guidé et renseigné des fenêtres où toutes sortes de guetteurs bénévoles se trouvent aux aguets, j’atteins sans encombre le fameuse gendarmerie, fortement barricadée. Première unité de l'Armée d'Afrique à être vue dans ce coin, nous sommes accueillis avec beaucoup d'émotion. Des hommes en armes tombent dans nos bras en pleurant. Nous sommes tous très émus, car c'est la première symbiose F.F.I.‑

Armée. Il était temps que nous arrivions. Les risques pris par ces F.F.I., hommes et femmes, étaient immenses.

Les premières effusions passées, ces combattants de l'ombre inspectent notre armement (en totalité américain). Je les rassure quant à l'avenir, et commence à visiter les lieux pour organiser la défense. Les murs ont une épaisseur respectable. Le point faible est le portail d'entrée. Quatre hommes (deux F.F.I. deux tirailleurs) y veilleront, mais plusieurs armes échelonnées dans la cour et placées aux fenêtres pourront « l'arroser » éventuellement.

La nuit se passe sans incident. Le soir, cependant, deux coups de feu sont tirés sur nos guetteurs, sans les atteindre. L'origine des coups semble se situer en face du portail.

Le 24 août 1944

Le matin du 24, de nouveaux coups de feu atteignent la barricade placée à l'entrée. Les guetteurs, qui en ont situé l'origine, m'en rendent compte.

Une patrouille mixte est constituée : F.F.I.-tirailleurs. Dès sa sortie, nouveaux coups de feu. La patrouille riposte violemment, pénètre dans l'immeuble et après un tir rapide en ramène un cadavre, qui est tiré jusque devant l'entrée, où il sera encore exposé lorsque je quitterai ces lieux. Sur le dos de sa veste, les F.F.I. écrivent à la craie : « Mort aux traîtres ».

Ainsi, je fais la découverte d'un élément de la vie de ce pays, que je ne soupçonnais pas. Il existe des hommes, celui-ci doit avoir une soixantaine d'années, qui ont perdu toute notion de patriotisme, aberrés qu'ils sont par la propagande nazie et autres fariboles, qui n'hésitent pas à risquer leur vie (et à la perdre) en tirant sur leurs propres soldats.

Ce sont des choses tellement hors du commun, qu'il faut les avoir vécues pour les croire pleinement. Dans la soirée, rue Vacon, je devrai réduire au silence quelques snipers du même acabit, après un assaut au cours duquel le sergent Contamin sera grièvement blessé.

Des séquelles inévitables que l'occupation laisse traînèr derrière elle, ces desperados de la collaboration en constituent l'élément extrême, heureusement rare. Un peu plus tard, les F.F.I. qui patrouillent à l'extérieur, me signalent une avance des Allemands boulevard des Dames, en direction de la Porte d' Aix.

J'établis un échelon de réception solide, à la barricade d'entrée, rassemble une patrouille de six hommes et sors par la rue du Vieux Palais, puis la rue Palmier, pour déboucher côté gauche du boulevard des Dames, par la rue Cathala. Là, les F.F.I. qui nous ont guidés nous laissent agir. Je repère immédiatement les Allemands, des Kriegsmàrine, en tenue de toile kaki, qui s'abritent derrière les platanes, en surveillant leur droite, où des F.F.I.. doivent les harceler, car nous entendons tirer dans cette direction.

Le F.M. est mis en batterie à mes pieds. Le caporal musulman Mustapha, qui le sert, est un virtuose du tir. Au-dessus de lui, à la carabine (15 coups automatiques), j'ajuste l'Allemand le plus près de moi, que je vois de côté. Nous ouvrons le feu ensemble. Trois Allemands tombent. Le mien, et deux des siens. J'ai encore le temps d'ajuster quelques coups, car l'ennemi riposte vivement, et ses balles, en s'écrasant sur l'angle de la maison qui nous protège, font voler des morceaux de pierre et prouvent amplement qu'ils nous ont repérés. Je me retire et dis au caporal de plier bagages. Celui-ci dodeline de la tête et reste sur son F.M. Je le tire par les pieds pour le soustraire au feu, crie aux autres de l'emporter. Je vide deux chargeurs de carabine, en ne sortant que les mains et mon arme, pour contenir l'ennemi. Celui-ci au lieu de donner l'assaut, et de nous surprendre à découvert dans la rue, reste sur place. Heureusement. Rapidement nous réintégrons nos petites rues, et la gendarmerie. Le caporal a reçu une balle en pleine tête. Je le fais transporter immédiatement sur un hôpital du centre par des F.F.I., en traction avant, qui s'offrent spontanément. Le temps de s'apitoyer et de peser chaque chose ne nous est pas donné. La guerre est un monstre qui n'a pas le temps d'attendre.

Un agent de transmissions de la compagnie vient d'arriver, et me donne des nouvelles de la Canebière et des autres sections.

Le lieutenant Pichavant m'adresse l'ordre d'avoir à soutenir par des tirs une attaque qui doit se faire par une autre compagnie

du bataillon, sur la poste Colbert et l'actuel bâtiment des C.C.P. La rue Sainte-Barbe qui tombe face à la poste est obstruée vers le tiers supérieur par un éboulis important : une maison écrasée par une bombe d'avion, lors d'un bombardement de la ville par les Américains.

Accompagné de mes deux pieds-noirs, Galisa et Soler, porteurs du bazooka et de quelques obus, je gagne le milieu des ruines et commence mon tir sur les fenêtres du bâtiment C.C.P. côté pan-coupé, qui me fait face.

Des sacs à terre les protègent. Les charges creuses de mes obus projettent cette vaine carapace à l'intérieur. Soler charge l'arme après chaque coup.

Je manque deux fois les fenêtres, et l'on peut voir, à l'heure actuelle, très nettement, à hauteur du quatrième étage, les marques, non encore réparées, des deux éclatements dont je suis l'auteur.

J'ose croire que Monsieur le Directeur des comptes chèques postaux ne profitera pas de cette tardive confession pour m'adresser le montant de la facture, même en petite vitesse.

La plaisanterie aurait pu durer longtemps, mais tout d'un coup, une balle bien ajustée, vint frapper comme la foudre une poutre métallique, devant mon épaule. La balle ricoche et frôle mon casque. Je m'écrase sur le côté et ripe en arrière, en retirant le tube du bazooka. Je crie à Galisa de repérer le sniper, afin qu'à la carabine... Mais l'Allemand est un vieux renard. Caché au fond d'une pièce, dans une semi-obscurité, il est indécelable. Je rampe vers la droite, jette précautionneusement un coup de jumellesdans chaque ouverture, et je ne vois rien. Je sais ce que coûtent les imprudences dans ce cas-là. Celui qui domine l'autre a toujours raison. J'ai démoli les protections de chaque fenêtre. Elles ne seront d'ailleurs pas rétablies .Je n’insiste pas. Nous nous replions par petits bonds sur la gendarmerie.

La poste sera prise le lendemain.

Contact avec l'ennemi

Vers 16 heures, un officier F.F.I. venu de l'extérieur demande à me voir. Il est accompagné de quelques hommes en armes et d'un prisonnier allemand qui, me dit-il, parle bien le français.

«J'ai l'intention d’aller contacter (contacter est certainement le mot qui est le plus typiquement F.FI) le colonel allemand qui commande tout le coin.

Son P.C. est situé dans les blockhaus aménagés au carrefour du boulevard des Dames et de la rue de la République. Je pense qu'en insistant un peu, il pourrait se rendre, avec ses hommes. Je connais leur moral mais eux connaissent les F.F.I., et ils ne se rendront jamais à moi. Je vous propose donc de m'accompagner. Vous serez la caution de ma cause. »

Je me rends parfaitement compte que cet homme parle sérieusement. J'arrive d'Italie, après avoir fait toute la campagne de Tunisie. Aller voir l'ennemi pour lui causer n'est pas dans les habitudes de l'armée d'Afrique. J'avoue avoir hésité un moment. Les Allemands peuvent nous abattre à bout portant : je les ai accrochés le matin. Ils doivent s'en souvenir. De plus, je sais que si je demande l'autorisation, on me la refusera sûrement, en m'envoyant à la visite médicale. Mais le F.F.I. est persuasif. Son courage, de la dynamite. Je ne veux pas rester en retrait, par rapport à lui.

Je déclare alors que je l'accompagnerai, mais sans emmener d'hommes de ma section. Ainsi limiterai-je les risques.

Mon sous-officier adjoint, le sergent Contamin, insiste alors tellement pour être de la partie que je finis par céder, et nous nous préparons à descendre le boulevard des Dames.

L'Allemand, nanti d'un drapeau blanc (bout de drap et manche à balai) est au grand milieu. L'officier F.F.I., à côté de lui, Contamin près du trottoir de gauche, moi près de celui de droite.

La petite garnison silencieuse nous regarde partir.

Au bout de quelques pas, je perçois que quelqu'un me suit. Je découvre Touati mon ordonnance à cinq mètres qui m’a emboîté le pas. Je lui donne trois ou quatre fois l'ordre de retourner, mais rien n'y fait, et je sais que rien n'y fera.

Avec sa grenade jaune au bout du fusil, son allure de conquistador, il ne veut rien savoir. Sa fidélité poussée à l’extrême le fixe là où je suis. Combien il eut été bénéfique, pour la France, si quelques apprentis sorciers, trop connus, avaient eu l'immense chance de découvrir de tels hommes, dans de telles situations. Il eût fallu et suffi pour ceux-là de partir dans le Sud Marocain, par exemple, plutôt que d'opter pour un régiment de « grandes capotes », dans la Somme ou le Pas-de-Calais. L'intelligence des choses est presque toujours la résultante d'une expérience vécue.

Les tireuses de cartes, même politiques, les magiciennes, même inspirées, les devins, même vénérés, se trompent neuf fois sur dix.

Pour nous aucune erreur possible. La vérité est au bout de la rue.

Nos pas feutrés résonnent faiblement sur le macadam. J'observe mon monde. Les visages portent la crispation que font naître les moments pénibles. L'allure est soutenue, les yeux fouillent les meurtrières des blockhaus qui s'approchent. Le chemin me paraît long. J'ai le temps de faire un retour en arrière : ma mère, ma famille, quelques frais minois, la vie... quoi. Mes compagnons aussi, la tête bourdonnante, doivent faire le point. Seul l'Allemand prisonnier est agité et s'agite.

Il remue fiévreusement son manche à balai. Le pauvre type a le mauvais rôle. Si les Allemands dégringolent toute cette mascarade, c'est lui qui y passera le premier. Et pourtant, il n'était pas très chaud pour venir. On l'a obligé. Alors, il se raccroche à la loque blanche, et ne cesse de la balancer frénétiquement.

D'un coup, la mitraillette sous le bras, trois ou quatre Allemands sortent des blockhaus et se mettent en garde, à l'extérieur, face à nous. Je commence à mieux respirer.

Notre avance continue. D'un autre blockhaus, des officiers impeccables sortent nonchalamment. Ils ne portent pas encore la crasse de la guerre. On pourra donc entamer un dialogue.

Arrivés à quelques mètres, nous nous arrêtons et saluons réglementairement.

Les Allemands répondent. La politesse, pendant la guerre, c'est chose rare.

Les moments où elle se manifeste, faut savoir les goûter. Pour prouver ma décontraction et le peu de considération que je porte à nos ennemis, je m'assois sur le bord du trottoir, immédiatement imité par Touati et Contamin. Je sors ma pipe et commence à la bourrer. L'officier F.F.I. parlemente, mais ne semble obtenir qu'un succès mitigé. Plus tard j'aurai les éléments • pour faire le point. Notre démarche est prématurée. Elle touchera tout de même le moral de nos ennemis.

Le colonel allemand demande à me parler. Je me lève, salue de nouveau, et en quelques mots lui dis en gros ceci :

« Débarqués, il y a à peine quelques jours, nous sommes maintenant devant vous. Nos forces sont immenses. Pour vous, la guerre est finie. J'ai pris le risque de venir pour nous éviter des pertes inutiles. Les clauses de la Convention de Genève vous seront appliquées. Vous serez les prisonniers d'une armée régulière, et non des F.F.I. J'attends votre reddition, sans quoi nos chars viendront nous appuyer, et alors... »

Je dis au prisonnier interprète d'ajouter qu'après ce que je viens de dire, je ne discuterai plus avec eux. Je me rassois. Le colonel allemand paraît consterné. Ma mauvaise éducation doit le navrer. Les palabres avec l'officier F.F.I. continuent. Les Allemands rentrent, sortent du blockhaus, où ils vont téléphoner, se renseigner. J'apprécie grandement ma pipe, qui sait...

Finalement au bout d'une dizaine de minutes, le prisonnier traduit : « L' ordre formel reçu du général est de continuer la lutte. »

Je me lève, nous nous saluons, les yeux dans les yeux. Moment rare qui ne manque pas de dignité.

Nous faisons un demi-tour réglementaire. La longue montée recommence. Cette fois le dos à l'ennemi. S'ils tirent, ce sera vite fait. Pendant les cinquante premiers mètres, j'attends, anxieux, la rafale, point final de cette petite folie. L'inanité de l'entreprise m'apparaît lumineusement.

Le F.F.I., a la gueule de celui qui a longuement préparé une farce inédite, étudié les moindres détails, et vient d’en constater l'échec. Il transpire abondamment, et cela me rassure. Un peu d'émotion, ou peut-être cogite-t-il déjà une autre affaire.

Touati et Contamin, égaux à eux-mêmes, paraissent insensibles à tout. Ils sont venus, ils ont risqué, ils sont vivants. L'un d'eux sera grièvement blessé et mutilé pour la vie, dans les heures qui vont suivre. L'Allemand prisonnier, malgré l'inutilité de ses gestes, continue à agiter son oripeau. Affaire de routine. Il faut dire que lui, on pourrait aussi le tirer de ce côté. Son visage est moins tourmenté. Aller demander à son colonel de se rendre, même en bonne compagnie, quelle histoire ? Les Allemands seront loyaux, pas un coup de feu, pas un mot. Ainsi se termine le premier contact non officiel avec l'ennemi, le lendemain de notre entrée dans Marseille.

À l’arrivée nous sommes très entourés. L'échec ne consterne personne.

La réussite seule, aurait surpris tout le monde. Entre-temps, l'ordre est arrivé de rejoindre le P.C. de la compagnie.

Je laisse des grenades aux F.F.I. Ceux-ci ne sont plus inquiets. On se dit au revoir, on se serre la main. Mektoub. Nos forces blindées commencent à se manifester, ils seraient dégagés si les Allemands les attaquaient. La gare Saint-Charles, encerclée par une autre compagnie, est sur le point de tomber, la poste ne vaut pas cher.

Mais où diable allons-nous attaquer ?

En me présentant au lieutenant Pichavant, je me garde bien de lui raconter des histoires sur la bonne gueule du colonel allemand qui commande le secteur, son sens de l'humour assez limité, les insignes magnifiques qu'il porte sur la poitrine, la couleur de ses yeux, et l'impression générale que lui et son état-major m'ont faite. La modestie sera ma règle.

D'ailleurs, la compagnie qui boucle la rue Vacon est en effervescence. Des snipers non identifiés tirent sporadiquement dans la rue. Je reçois l'ordre de pénétrer dans une maison pour la fouiller. La section se déploie, appuyée par un char mi-lourd, qui, sans hésiter, tire deux ou trois obus dans les fenêtres des étages, lesquels semblent inhabités. Drôle de surprise pour locataires, à leur retour. Ce tintamarre excessif dut alerter alors la garnison du fort Saint-Nicolas. Personne n'avait remarqué qu'il y a une similitude entre la rue Vacon et la Canebière : toutes deux sont prises en enfilade du fort Saint-Nicolas. On le verra trop tard.

D'un coup une explosion terrible me brûle et me souffle contre la porte d'un immeuble, heureusement non fermée, qui fait ainsi amortisseur, et je vais m'écraser au fond d'un couloir, à la limite de la perte de connaissance. On m'aide à me relever. Je me tâte. Tout y est, mais je n'entends plus rien. Un tympan a dû céder; peut-être les deux. Deux groupes fouillent la maison. Sur le trottoir d'en face, j'aperçois l'extraordinaire Contamin, pâlot, défait, l’épaule déchiquetée est en sang. Il est aussitôt évacué. J'ai son adresse à Paris. J'ai correspondu avec lui pour préciser quelques points, mais je ne l'ai jamais revu depuis cet instant. Il m'a toujours manqué.

Compagnon de tous les coups durs, plus impulsif que moi, je peux dire maintenant, que je le savais destiné à être tué. Cette blessure, à mon avis, l'a sauvé. Pour durer un peu, dans ces sections de fusiliers-voltigeurs, il faut sans cesse se maîtriser, calculer chaque mouvement, savoir céder un instant pour mieux matraquer, avoir des nerfs d'acier, connaître à fond les possibilités de l'armement et tirer comme à l'exercice. Contamin, nanti de la plupart de ces qualités, oubliait les précautions élémentaires, la maîtrise des impulsions, la prudence du renard, fiévreux qu'il était d'avancer, d'avancer toujours.

L'obus, aveugle, tue n'importe qui, n'importe comment. Il tombe ici ou là, les lois du hasard complètent celles de la balistique. Celui-ci, un 88, m'a pratiquement explosé aux pieds, au milieu d'un groupe de tirailleurs. Un seul blessé. Pour continuer à vivre, il me faudra croire aux miracles.

Le char qui était visé riposte énergiquement. Nous ne sommes plus inquiétés.

Meurtris, hébétés, épuisés, nous gagnons le cours Pierre-Puget, où règne un calme étonnant. La compagnie y cantonne. Je m'allonge dans un couloir, et je dors. On me réveille pour aller faire une reconnaissance vers les hauts de Marseille.

Demain la compagnie attaquera la face nord de Notre-Dame de la Garde (on se croirait à Chamonix).

Itinéraire : rue Vauvenargues, place Sancta-Maria, Notre Dame ou les Fritz gardent le Bon Dieu. .En somme c’est ce qu’il faut vérifier. Le contraire me paraitrait douteux. Tout un programme.

Prise de Notre-Dame de la Garde

Le 24 au soir, la 1' compagnie du 7e R.T.A., regroupée après s'être battue à St-Julien, sur la Canebière, à la Porte d' Aix, etc... cantonne dans les maisons bourgeoises du cours Pierre-Puget. La soirée est belle, les platanes centenaires abritent nos préparatifs. Les filles, sur le pas des portes, sourient aux lendemains meilleurs, aux anges. Peut-être aussi à nous, qui au petit jour, attaquerons la basilique haut perchée. C'est notre objectif. Le commandant de compagnie et les chefs de section viennent d'aller le reconnaître.

Tout est dans l'ordre :

Le 25 août 1944 à 6 heures, fidèle au rendez-vous, seule sous les platanes, accompagnée des cris de myriades de moineaux piaillards et rigoleurs, la compagnie qui s'est bourrée de munitions monte jouer sa carte.

Ses partenaires allemands, déjà attablés, attendent ce jour depuis des mois. Nous, depuis des années...

Par les escaliers de la rue Abbé-Dassy, par la rue Vauvenargues, puis par les jardins côté droit de cette rue, insensiblement, lentement, les hommes s'infiltrent, se glissent, s'insinuent, avancent. Deux F.F.I. accompagnent la section et livreront en partie le même combat. En contrebas, sur la droite, un blockhaus est repéré sur le toit de l'hôpital dit « l'Angélus ». Un casque et une binoculaire en émergent. Le tireur d'élite de la section, bien camouflé, ajuste lentement, et avec dix balles traceuses déchiquète l'instrument, aveugle l'observatoire. C'est le premier coup presque anonyme.

Les tirailleurs, comme des chenilles processionnaires, passent, de mur en mur, de jardin en jardin. On nous aide avec des échelles. La section arrive ainsi devant le dernier obstacle.

Derrière c’est le jardin de l’Evêché, puis le roc nu qui monte vers Notre-Dame. Avec une échelle obligeamment fournie par Monseigneur l'Evêque, la section se glisse sous les frondaisons, dans le jardin épiscopal.

Devant nous, la basilique, immense et majestueuse, caressée par les premiers rayons de soleil, irradie alentour.

Plus qu'un objectif de choix, beau, irréel, c'est un but, une mission, un symbole.

Sur sa droite, dans l'épine rocheuse qui descend vers la mer, quelques artilleurs allemands « fignolent » leurs 88.

Ils vont des casemates aux canons. La vie de tous les jours... Je les observe longuement à la jumelle, pendant que mes hommes préparent leur tir.

Inopinément, je fais ouvrir le feu d'un F.M. sur les pièces. Des Allemands tombent, d'autres se terrent. Du pied de Notre-Dame, l'ennemi riposte au petit bonheur.

Le charme est rompu, la promenade terminée, l'affaire de Notre-Dame commence.

Il est 8 heures, il fait beau, on sent la joie de vivre, c'est le 25 du mois d'août.

Deuxième phase

Le rocher alentour est truffé de casemates. On soupçonne des observateurs allemands dans le clocher de la basilique.

L'affaire commence. Les trois F.M. de la section tirent maintenant sur les embrasures visibles. L'Allemand tire sur les arbres qui nous camouflent.

Deux de mes hommes sont blessés aux jambes. Je fais cesser le feu. Celui de l'ennemi se calme aussi. On ramasse les blessés qu'il s'agit de transporter dans la maison d'été de l'Evêque, vingt mètres sur la gauche. Au signal, tout le monde tire, et d'un bond, les blessés sont portés à l'abri, dans la cuisine de Monseigneur. Impossible de rester dans ce jardin, dominé de toutes parts. Je transforme la résidence en centre de résistance, et garnis toutes les ouvertures de tireurs.

Monseigneur Delay et le chanoine Gros (son officier adjoint) ligaturent les plaies de mes blessés ; mains chrétiennes, sang musulman, tout est dans l’ordre.

Vers midi, la résidence est méconnaissable. La superstructure brûle, les 88 martèlent les murs, de toutes les fenêtres nous tirons sans arrêt. Il y a du sang partout.

J'ai envoyé chercher un brancardier, « Père Blanc dans le civil », qui fait, entre deux rafales, une entrée très remarquée. Après avoir pansé les blessés et s'être fait connaître, sur mon conseil, de Monseigneur l'Evêque, il reçoit la sainte bénédiction, sous l’œil arrondi et interrogateur des tirailleurs, lesquels, entre deux tirs aux fenêtres, cassent placidement la croûte et ne perdent rien de la scène.

Quelques éclats pénètrent de temps en temps dans la cuisine et en compromettent la bonne ordonnance initiale : ce que voyant, mon brave Touati, à l'esprit toujours pratique, m'offre généreusement un pot de « confiture épiscopale », pendant qu'il est temps.

Par moments il faut crier pour se faire entendre à deux mètres. Le feu est d'une intensité inouïe.

En fin de matinée, deux chars sont venus appuyer l'action de la compagnie. Au milieu de la rue Vauvenargues et des rafales qui font gicler le goudron à ses pieds, le lieutenant Pichavant observe à la jumelle.

Au début de l'après-midi, le char « Jeanne d'Arc » touché par deux 88, alors que je suis couché derrière lui, prend feu et flambe avec une partie de son personnel, sous nos yeux, sans que nous puissions faire quoi que ce soit d'efficace pour aider ces malheureux. Grimpé sur le char qui commence à brûler, j'essaie vainement d'ouvrir les panneaux. Le maréchal des logis Kech André, chef de char, le brigadier tireur Guillot et le chargeur-radio Clément Désiré périront dans le char. Le conducteur Riquelme Antoine, ainsi qu'un autre servant peuvent sauter à temps, aidés par les tirailleurs de la section Martini.

Son compagnon de lutte « Le Jourdan » s'élance vers la montée de l'Oratoire, mais saute sur la première rangée de mines et, déchenillé, s'immobilise. Un instant j'ai cru apercevoir les petites flammes traîtresses commencer à lécher ses flancs. Heureusement rien de pareil ne se produit. L'équipage, stoïque, tire tout ce qu’il peut sur les embrasures des blocs allemand.

J'apprendrai plus tard que ce faisant, il est en train de nous sauver la vie. (Le sous-officier allemand, spécialiste des lance-flammes, à un moment où il observera par un créneau, aura le crâne éclaté par un gros éclat d'un obus tiré par le « Jourdan »).

Les lance-flammes :

Vers 15 heures, la montée de l'Oratoire semble s'embraser, d'immenses langues de feu sortent du roc et balaient le chemin. Leur souffle brûlant arrive jusqu'à nous. Le dispositif permanent des lance-flammes à déclenchement électrique vient de jouer. Je m'explique mal cette action prématurée. Peut-être veut-on nous intimider en nous faisant supposer que ce n'est là qu'un hors-d’œuvre, que, tapis derrière les cactus, d'autres engins veillent, prêts à se déclencher. Un restant de goudron brûlant se coagule lentement par plaques, le long de la longue montée.

C'est à ce moment-là que je tente ma première sortie, pour essayer de profiter de l'appui du char déchenillé. Celui-ci arrêté où il est, est couvert sur sa droite par un épaulement rocheux qui le soustrait au feu des 88. C'est une chance.

Les hommes, regroupés au premier étage de la résidence épiscopale, côté rue Vauvenargues, sont nerveux et hagards. La porte ouverte, un premier bond de décollage me porte à une vingtaine de mètres, suivi de quelques hommes. Un obus explose alors derrière nous, faisant deux blessés. L'un d'eux, le poignet coupé net, asperge de sang ses camarades en se débattant. Il faut refluer dans la maison. Je considère alors qu'il conviendrait que Monseigneur l'Evêque et le Chanoine Gros abandonnent leur résidence. Le risque augmente sans arrêt. La maison devient intenable.

Emportant avec eux les « saintes espèces » entre deux rafales, les deux ecclésiastiques se glissent le long des murs de la rue Vauvenargues, et disparaissent sains et saufs. Je me sens plus à l'aise.

Entre-temps, par les jardins, j'ai réussi à évacuer mes blessés. À 16 heures, le lieutenant Pichavant qui a perçu un fléchissement dans l'âpre résistance ennemie, me donne l'ordre formel d’attaquer. Il sent que l’assaut ne pourra être donné que par surprise, au culot, dans un temps mort, comme il s'en produit quelquefois après une période de feu intense.

Afin de reprendre ma section en main, avant l'assaut, je fais repasser le mur du jardin épiscopal, homme par homme, pour procéder à un regroupement dans le deuxième jardin, relativement plus calme, moins battu par le feu.

Je peux ainsi adresser un mot à chacun, et reconstituer les groupes. Puis, je me porte d'un bond en arrière de la rangée des lance-flammes et fais signe aux tirailleurs de me rejoindre, homme par homme, très espacés. La compagnie tire par-dessus nous tout ce qu'elle peut, aveuglant les meurtrières des blockhaus. Formation : groupe Lassami en tête, les deux autres groupes m'encadrent. Le feu ennemi est sporadique et mal ajusté, il faut en profiter. Mon ami, l'aspirant Ripoll qui commande la section de mitrailleuses, s'avance sur ma droite, canne à la main, seul et au pas. Un défi aussi merveilleux que gratuit. Lorsque Ripoll arrive à hauteur du groupe de tête, trente mètres devant moi, je me lève, carabine, à bout de bras, et la section entière part en hurlant. L'assaut est lancé.

A chaque instant nous nous attendons à être balayés par un lance-flammes. Une mort que je n'avais pas prévue. Les quatre cents mètres de terrain grimpant me paraissent interminables. Je rattrape devant l'enceinte le premier groupe et Ripoll. J'active la pénétration dans la cour intérieure, en franchissant le portail et le mur de clôture. Nous tirons quelques rafales sur les entrées d'abris. Un bras tend un mouchoir blanc. Je fais cesser le feu, et dans leur langue commande aux Allemands de sortir. Nous les regroupons. Nous les fouillons. Ils sont vingt-trois, commandés par un Feldwebel, qui nous signale que leurs camarades blessés ou morts sont restés dans les deux blockhaus en béton, aménagés au pied même de Notre-Dame.

Je dis à Ripoll mon inquiétude d'être dominé par la masse immense de la basilique et de son clocher, qui pourraient cacher facilement des centaines d'hommes.

Le drame serait la contre-attaque, qui nous rejetterait.

Je n'ignore rien de l'importance tactique de Notre-Dame laquelle , dominant la ville entière, en est la véritable clé et constitue, pour les réglages des tirs de notre artillerie, l'observatoire idéal. Il faut tenir, et éviter la surprise.

Le Feldwebel m'affirme qu'il n'y a pas de soldats allemands dans la basilique. Il faut en être sûr. D'accord avec Ripoll, je désigne un groupe de combat et le place sous son commandement. Sous le feu grandissant, venant des îles du Frioul, la petite troupe disparaît dans la basilique avec l'intention de visiter le clocher.

Quelques minutes plus tard, un tirailleur de ce groupe, redescend affolé, et tombant à mes pieds me dit « y en a les Boches là-haut ». J'explique ça au Feldwebel, et lui dis qu'il vavenir avec moi... voir, et qu'ensuite nous réglerons nos comptes. L'entrée est maintenant bien défendue par deux fusils-mitrailleurs en tirs croisés, J'en laisse le commandement à un sous-officier. Le tirailleur en tête, le Feldwebel, votre serviteur et Touati, mon ordonnance, bourré de grenades, nous nous élançons vers les escaliers extérieurs, fortement battus par le feu, gagnons l'intérieur, puis par des escaliers dérobés débouchons sur une grande terrasse côté est. Je vois des Allemands désarmés et prisonniers (1 officier et 8 hommes).

Le groupe Ripoll, le recteur Monseigneur Borel, la Mère supérieure, derrière laquelle s'est précipité le Felwebel, et trois ou quatre sœurs.

Les Allemands qui avaient grimpé, côté sud par des échelles en corde, constituaient l'observatoire d'artillerie, chargé de régler les tirs contre nous. Leur officier, le recteur Borel et les sœurs m'affirment que le Feldwebel et ses hommes ignoraient réellement la présence de ces artilleurs allemands dans la basilique. L'atmosphère se détend. Je laisse quelques hommes pour surveiller le côté sud. Je fais couper l'échelle et ramène les prisonniers. Arrivé en bas, je grimpe sur le parapet, et fais enfin signe au lieutenant Pichavant, toujours bloqué au bas de la pente, que nous tenons la basilique.

Le feu est intense. Arrivent alors, le sergent-chef Duval de la 2.compagnie et le maréchal des logis-chef Lolliot, chef du char Jourdan. En plaisantant un peu, je les prie de profiter de l’occasion pour visiter la basilique, Ils trouveront là-haut l’aspirant Rippoll qui la connaît comme un guide professionnel. Sous le feu, ils s'élancent vers l'escalier et disparaissent.

Ce sont eux, avec le vieux recteur, Monseigneur Borel, homme d'action, qui a toujours tenu tête aux Allemands en refusant d'évacuer Notre-Dame, et l'ami Ripoll (première bande des quatre, connue), qui hisseront du côté le plus vu un immense drapeau tricolore, le plus grand de la basilique. Je m'en aperçois lorsque le tir ennemi s'arrête net. Je me demande ce qui arrive, mais un tirailleur, du doigt, me montre le drapeau.

Une puissante clameur, incroyable comme sortie du fond de la terre, monte alors de la ville. Cent mille poitrines viennent de hurler leur joie.

Marseille sait que la Bonne Mère est délivrée. Les Allemands aussi.

Un peu plus tard, vers 18 heures, la section de l'adjudant Herbelin (40 hommes environ) de la 2e compagnie réussit à nous rejoindre. Je lui confie la garde de l'entrée. Je place mes hommes au sud et à l’est. Je ne crains plus alors une éventuelle contre-attaque, mais le feu ennemi, hargneux, tenace, coléreux, reprend de plus belle. Le drapeau visé ne tombera pas. Deux de mes prisonniers seront blessés par leurs propres obus. Des trous, par lesquels un homme pourrait passer, seront ouverts dans les murs de la basilique par l'artillerie allemande. Je fais entrer une partie de mes hommes dans les blockhaus, afin de les mettre à l'abri.

Après plusieurs tentatives pendant lesquelles les autres sections de la compagnie subiront des pertes, le lieutenant Pichavant réussit vers 19 h 30 sous un feu intense à atteindre la basilique. Nous nous retrouvons avec l'émotion que l'on devine. Pichavant me fait part de son inquiétude : il reste, terrés dans une galerie, au pied de Notre-Dame, sur la droite de notre axe d'attaque, de nombreux Allemands qui résistent toujours. Depuis mon arrivée (16 heures) jusqu’à 19 h 30, j'ai eu le temps de parler longuement avec les 23 prisonniers des blockhaus et les 9 du clocher (artilleurs).

Je propose au lieutenant Pichavant d'envoyer deux ou trois de ces prisonniers parlementer avec leurs camarades de la galerie. S’ils ne reviennent pas, tant pis, nous n’en sommes pas à trois prisonniers près. Ils ont vu qu'ils étaient bien traités, nous sommes en train de soigner leurs blessés. Leur hantise est d'être pris par les F.F.I. Il n'y en pas un parmi nous. Pichavant acquiesce. J'explique l'affaire et fais traduire phrase par phrase, puis demande des volontaires. Ils sont nombreux, ce qui pourrait paraître inquiétant. Je désigne un sous-officier (tinter officier) et deux hommes. Je leur dis de revenir, si leurs camarades ne veulent pas se rendre, et surtout de ne pas attendre la nuit, ce qui rendrait leur retour scabreux. Ils partent allègrement, et nous prévenons tout le monde de l'opération, pour éviter une méprise. Une heure après environ, nos trois délégués en tête, une colonne de cinquante prisonniers environ, dont un commandant et huit officiers, viennent se rendre au lieutenant Pichavant. La tentative a pleinement réussi.

A partir de 20 heures, le feu se calme. Des civils marseillais viennent à Notre-Dame récupérer leurs postes radio, entassés contre le mur d'enceinte.

L’officier français, observateur, qui dès lors réglera nos tirs, vient d'arriver avec ses hommes et son poste de radio.

Guidés par nos tirailleurs, qui connaissent maintenant la basilique à fond, ils vont s'installer dans le haut du clocher.

Trois jours de combats seront encore nécessaires, avant d'obtenir, le 28 août 1944 à partir de 13 heures, la reddition du général allemand Schaefer et de toutes ses troupes qui occupaient Marseille et ses environs.

Le lendemain, 29 août, sur le Vieux-Port, un pathétique défilé, où se côtoieront, au coude à coude, armée d'Afrique et F.F.I., marquera solennellement, et avec éclat, la fin d'un cauchemar.

Précisions

À la demande de quelques érudits, férus et passionnés par l’histoire de la libération de leur ville et de Notre-Dame, fortement résumée et condensée dans le texte, j'apporte ici, avec plaisir, quelques précisions de détail quant à l'assaut et la pénétration dans l'enceinte, qui entourait à l'époque la basilique. Cette enceinte lui donnait l’allure et la réalité d’un fort.

Deux mots sur la section d'assaut : effectif au débarquement le 16 août : 45 hommes. Effectif 1e25 août : 32 hommes. Les 3 groupes de combat ne sont plus qu'à 9 hommes. Elément, de commandement : 5 hommes. Ayant déjà reçu et apprécié le tir des lance-flammes , dans la crainte d'un recommencement, je conseille, pour ceux qui en ont, le port de lunettes, et j'ordonne de placer la crosse des fusils, outils plats, ou tout autre écran, devant les yeux, jusqu'à ce que chacun soit arrivé derrière la rangée visible des lance-flammes . Si, par malheur, il existait une autre rangée, derrière celle connue, « Mektoub ». Les yeux brûlés, la cécité à vie guettent ceux qui reçoivent une « giclée » de lance-flammes , de face, visage non protégé.

Ordres d'assaut. Montée directe sur la basilique, sous appuis de feu de la compagnie et du char « Jourdan », devant nous.

1er temps :porter la section et la regrouper au-delà de la ligne des lance-flammes . Passer homme par homme entre deux lance-flammes . (Traces noires sur le sol). Commandements par gestes. Chefs de groupes : se retourner fréquemment vers le chef de section.

Formation : en triangle, pointe en avant (groupe Lassami). Hommes dispersés au maximum. Bonne chance. Premier groupe : en avant.

Le feu de la compagnie, se déchaîne. On n'entend plus rien d’autre. Nous suivons anxieusement, le cœur serré, la progression des neuf hommes. Je démarre, dès qu'ils sont au-delà des LF, suivi côté gauche du deuxième groupe et de mon élément de commandement : Bazooka, Galiza, Soler, l'agent de transmissions, Touati qui me suit, juste derrière moi. Le troisième groupe, côté droit, encadre en progressant le « Jourdan », le dépasse sous les yeux attentifs de son équipage qui nous protège par son tir et de celui du « Fabert », qui observe.

Trente mètres devant nous, le groupe Lassami se plaque au sol. Je me retourne et vois que l'ami Ripoll m'a emboîté le pas. Beau et magnifique geste du chef de la section d'appui, pour répondre à des plaisanteries, échangées le matin. Sourire au passage, quelques signes à mes hommes, car avec la mitraille qui siffle sur nos têtes, on ne peut se parler.

2e temps :je me lève, carabine à bout de bras, et bondis en avant, imité par toute la section, qui part en hurlant, malgré le bruit infernal ambiant.

Je rattrape vite Ripoll, qui s'est mis à courir en zigzaguant... comme tout le monde, et alors, au coude à coude, la tête vide, le souffle court, haletants, nous courons, courons encore, seule façon de se sortir de là.

Le groupe Lassami disparaît dans l'entrée, entre deux hauts murs d'enceinte, et bute sur un misérable portail en planches séparées (claire-voie), ce qui permet le tir sur l'ouvrage qui se trouve dans l'axe. La section arrive d'un bloc, dans cette nasse. J'ajoute un FM pour défendre le portail, et fais signe de cesser le feu, le temps d'exhorter les Allemands à se rendre. Puis je me prépare à tirer une grenade anti-char sur la serrure de ce foutu portail. Ce que voyant, un jeune tirailleur, me crie : « sténa, sténa » (attends), puis jette à terre sac et fusil, et, leste comme un singe, franchit le portail, mains agrippées aux lattes, entre lesquelles chacun a repéré la clé sur la serrure (incroyable). Je vois qu'un chiffon blanc se balance au bout d'un bras qui émerge des escaliers du blockhaus de droite. Le portail s'ouvre. Je n'ai que le temps de crier : premier groupe, bloc de droite. Deuxième sur celui de gauche, et la section entière de partir en avant. Encore un coup de gueule en franco-allemand, et mains en l'air, nos ennemis sortent des deux blockhaus.

Un épisode inédit :

Dès le regroupement des prisonniers effectué (23 valides), je lève le nez et suis subjugué par la masse impressionnante de la majestueuse basilique, qui nous écrase en un à-pic aussi merveilleux... que dangereux. Nous ignorons tout du système de défense allemand, de son effectif. J'imagine une pluie de grenades venant du haut ou deux sections débouchant du bas... en contre-attaque. Ma réaction est immédiate : tout le monde dehors, dans la pinède, à cinquante mètres. On bouscule les prisonniers (on s'installe hors de portée de grenades) et on procède à leur fouille.

Deux FM tiennent l'enfilade sous leur feu. Le fameux portail grand ouvert et bloqué. J’interroge le Feldwebel et deux ou troissoldats qui parlent français. Je fais cesser, au passage, un tir impromptu sur le chef du « Jourdan » : Lolliot qui, dépenaillé, torse nu, noirci, venait aux nouvelles, et paraît tout surpris de nous trouver dehors, alors qu'il nous croyait dedans. Ayant acquis la conviction qu'il n'y avait pas d'autres Allemands dans la basilique, je pousse un groupe à l'intérieur, qui se met en défensive à l'autre bout du parvis, puis nous rentrons. Je fais barricader l'entrée, et ferme moi-même ce satané portail... toujours là, et que je commence à trouver sympathique. C'est alors, pendant que je fignole la défense, en bas, que Ripoll nanti d'un de mes groupes va saluer le Bon Dieu, là-haut... et dire à Monseigneur Borel et aux sœurs franciscaines (après avoir ramassé les huit artilleurs observateurs qui réglaient les tirs d'artillerie allemande) que tout est O.K. à Notre-Dame. J'indique que jusqu'à 18 heures, nous ne verrons personne. Les tirs allemands iront crescendo jusqu'à 19 heures, puis se calmeront, et l'accès à la basilique sera possible.

Seriez-vous étonnés, si je disais une fois de plus : Merci la Bonne mère.

Conclusion : livrée pendant une cinquantaine d'années aux tentations diverses d'historiens ou écrivains, qui ne disposaient pas d'éléments de base sûrs et incontestables pouvant étayer leur travail de recherche, l'histoire « de la petite histoire» sur la prise de Notre-Dame a été bafouée. On arrive à présent, à une décantation salutaire.

Tout ce qui pouvait exprimer la vérité la plus nette a été rassemblé, recoupé, contrôlé, soudé, par les témoignages des uns et des autres : tirailleurs ou cuirassiers. Reste à oublier quelques heurts. Le temps et la Bonne Mère y pourvoiront. Voici la longue montée, qui mène au vrai, gravie avec peine, comme le fut en 44, celle qui nous permit d'atteindre la basilique, afin de la rendre à sa vérité, et... aux Marseillais.

Ainsi va l'Histoire des Hommes.